不同阶层的人员对商品价格的预期不尽相同,所以每个品类内的定价需要有阶梯,这样也可以让营业员“看客营销”时,有不同的价格带商品应对。

针对“敏感性商品(一线品牌商品)”企业一般需要“有竞争性的定价”,这样顾客才能有“价格低”的感受。“价格高低”是比较出来的,也就是说必须有同行作为参照物,低价定位才有实际意义。

作为连锁企业,所有门店执行统一价格固然很好,但是在当前的大环境下(商圈不同、成本不同、竞争程度不同),统一定价就会束缚企业的营销策略。一般情况下,“聚客商品”实行“一域一策或者一店一策”,“主推商品”实行“统一定价”会比较好。

商品定价又分“新品定价、老品变价、促销定价”几个类型。新品定价在采购时就应该确定,只有先确定“合理售价”的基础上,考核毛利率才有意义。“老品变价、促销定价”实际是对市场价格变动的一个快速反应,所以一般企业职责划分为“新品由采购部定价、老品由营运部定价”。

“品质决定价格”。作为商业企业,品质的展现是通过“品类的齐全度、服务的专业化、CI的渗透力”等多方面实现的。一个成熟的连锁企业,当区域市场占有率超过30%的时候,基本就会作为同行的“价格参照物”,此时无论多低的价格,同行都会跟进。

大型连锁企业在不能创造“价格领先”的情况下,企业的商品选择很重要,为避免与同行商品的雷同,商业企业的采购只能做为“补充性采购”,因为商业供应商的商品铺货范围很广,所以原则上不要在这些产品中产生20%以上的毛利,否则顾客的比价心理会使企业流失很多老顾客,所以在与供应商谈判的时候,“独家销售”应作为重要参数。

成长型连锁企业,持续的价格促销是“市场博位”的重要手段,针对“一线企业的一线产品”采取低价格策略是“聚客”的有效方法。此类商品一般连锁会有500个SKU左右。

★商品引进回来后,就是如何定价了。一般企业的新品是在“新品会审”的时候,由采购部会同商品部一起定价。新品定价时,经常采用的是“比较式定价法”。

例如:

★如果包装量是现存商品的2倍,定价就应该在现存商品的售价2倍略低一些位置。

★如果规格含量是现存商品的2倍,定价就应该在现存商品的售价2倍略低一些位置。

★如果是特殊剂型(例如:缓释片、控释片、浓缩丸),定价就应该比现存商品的售价高。

★针对非一线品牌的高毛利商品,定价一定要比同一价格带的一线品牌类商品低15-20%,否则营业员的推介就会很牵强。

★在一个子类内,先统计出“平均品单价”,这个价格是顾客最愿意接受的价格带,主推类商品的定价应以在这个价格附近。

★针对临床型产品:这些商品的定价主要由医院主导,比医院的价格低15-20%左右的定价即可,其他的非品牌类商品,原则上不要高于同类的临床用药商品的价格。

温馨提醒:如果企业在本地是“价格标杆”,新品定价时,“独家销售”是一个很重要的参考因素,本地商业企业、本地经销商购进的商品,原则上不能作为“主推类”商品定价,除非供应商有很强的“维价”能力,原理等同于商业采购。

相信每个采购经理、营运经理都听到过“咱家xx商品比某某连锁价格高、顾客反映咱家价格高”等等类似的抱怨。其实,只要竞争存在,上述情况就会存在。怎么判断企业的价格定位是否合理呢?

使用“目标与实际的比较法”可以简单的判断价格策略规划的是否合理。例如一个企业想实现30%的毛利规划,SKU的占比与实际销售的占比可以按以下结构规划。

★库存特价商品的SKU数占类SKU数的比重以5%-10%为宜,实际销售额占比以10%-15%为宜。

★库存低毛利商品的SKU数占类SKU数的比重以10%-20%为宜,实际销售额占比以20%-30%为宜。

★库存高毛利商品的SKU数占类SKU数的比重以30%-40%为宜,实际销售额占比以40%-50%为宜。

★库存普通毛利商品的SKU数占类SKU数的比重以30%-40%为宜,实际销售额占以20%-30%为宜。

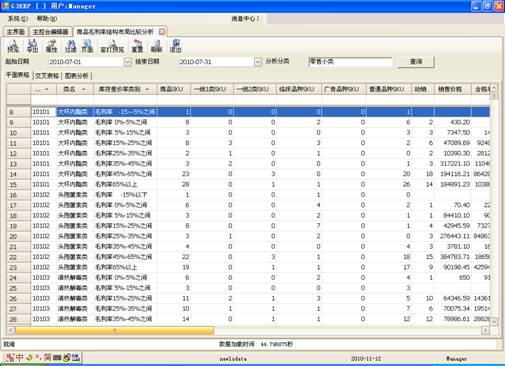

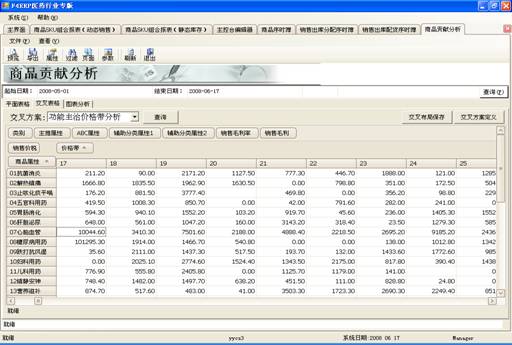

在实际的销售结果检验时,企业需要分析每类内的不同毛利率的SKU个数,以及实际销售的动销个数,从而判断顾客的接受情况。利用下图报表,检验规划的目标与实际结果的差异,不断修正调整,从而达到最佳状态。

上图中,如果负毛利或者低毛利区间内没有一线品牌企业的1类商品,那特价策略就没有意义;如果高毛利区间内存在一线品牌企业的1类商品,那一定要检查一下此品种是否是维价商品。

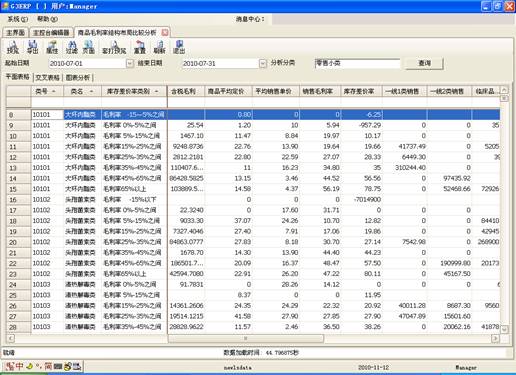

“综合销售毛利率”与“综合库存差价率”比较分析:“综合销售毛利率”是指总毛利与总销售的比值,“综合库存差价率”是指零售价与进价的差率。如果“综合销售毛利率? 综合库存差价率” 表示实际销售的高毛利产品较多;如果“综合销售毛利率 < 综合库存差价率” 表示实际销售的低毛利产品较多;两者的数据不能差别太大,如果差别大了,要么就是“强推”,要么就是“无主推”。

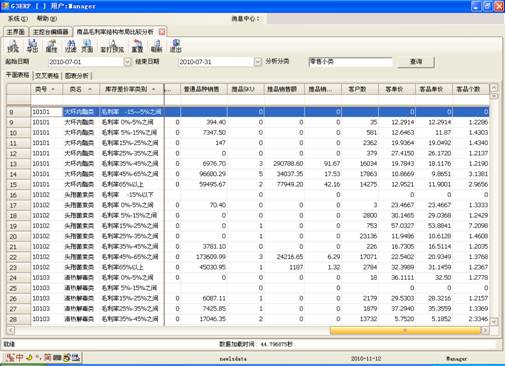

上图中,如果负毛利或者低毛利区间内客户数远低于高毛利区间的客户数,并且还存在一线品牌企业的1类商品或者临床产品,那说明终端拦截比较严重,需要调节,检查一下是否主推提成过高。

在服务企业的过程中经常发现同类主推品种的售价高于聚客商品的售价。不要为了满足提成的标准、毛利要求的标准,按自己的想象定价,请记住“所有主推商品的定价都不要超过聚客商品的售价,哪怕聚客品是临时性的特价”,因为顾客在判断价格与价值的平衡点时,一线品牌类商品是比较的“参照物”。

主推类商品定价在哪个价格带内呢?实际定价过程中,很重要的一项工作就是要判断顾客的“价格带”趋向。分析小类内,每个价格带的客流量、销售额,判断顾客都习惯于购买什么价位的商品,高毛利商品的定价,要围绕这个价格带选择主推类商品。

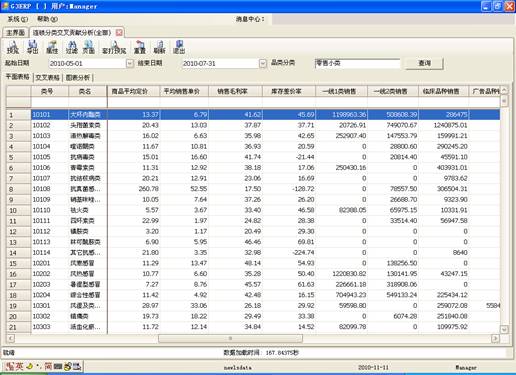

例如:可以通过下图类似的报表,提取“零售小类或者商品集群”的平均售价,把聚客商品的售价作为上限,核心主推商品要在这个“实际销售平均价” 稍高一点的范围内定价。

例如上图的“大环内酯类”,商品的平均售价是6.79元,这说明顾客购买此类商品最易接受的价格是在7元左右。主推类商品的定价应该在7元之上,品牌类售价之下。

上图的“大环内酯类”,商品的平均定价是13.37,平均售价是6.79元,说明高价格带的商品销售量远低于低价格带的商品。在商品调整时,应该减少高价格带的SKU。

细致一些的话,还应该检查一下这个小类或者集群在哪个价格带内的客流贡献比较大。这样的定价,才能给营业员一个推荐的理由,让顾客接受推荐时,不会产生逆反心理。

只有顾客经常购买的商品,“低价形象”才有意义。判断哪些商品是敏感商品,一个简单的方法就是“顾客次数+品牌属性”提取。(注:可以通过《商品贡献分析表》直接过滤得到)

门店营业员也可以人手一个“便签本”,随手记录顾客的“指定购买商品”,例如:顾客指定购买“感康”,那这个商品的“指定购买次数”就算是1次,如果顾客指定购买,但是后来又没有购买这个指定的商品,并且不是因为营业员作了拦截替换,那这样的就计算为“指定购买流失次数”就算是1次。

上述方法是判定商品的“顾客敏感度”,只有每月顾客指定购买3次(具体多少次合适,要根据门店的客流规模)以上的商品,才能作为“聚客类商品”,才值得去按“特价”方式定价。

如果某个商品一月的“指定购买流失次数”超过3次以上,就应该派人做一下市场的价格调研,看看是不是应该调整商品的售价了。

一个大型零售连锁企业,商圈环境的不同,售价体系也可能不同,怎么管理一个大型连锁企业的售价体系呢?

价格管理形式分为:总部主导型、门店主导型、混合型3种。

★总部主导型:所有售价的变价都由总部最终确认,可以是总部直接调价、门店执行;可以是门店申请变价、总部同意后执行;

★门店主导型:所有售价的变价都由门店最终确认,可以是总部直接调价、门店决定是否执行;可以是门店直接变价、执行总部备案;

★混合型:把商品分成不同的售价管控类型,例如“自营品种由连锁总部管理售价、价格敏感品种由门店自己定价”。

企业具体选用哪种方式不是很重要,只要能达到下述目的就可以。

※竞争对手价格变化后,企业能够快速做出反应。

※门店的综合毛利率达到指标要求。